Il Fondo Arata

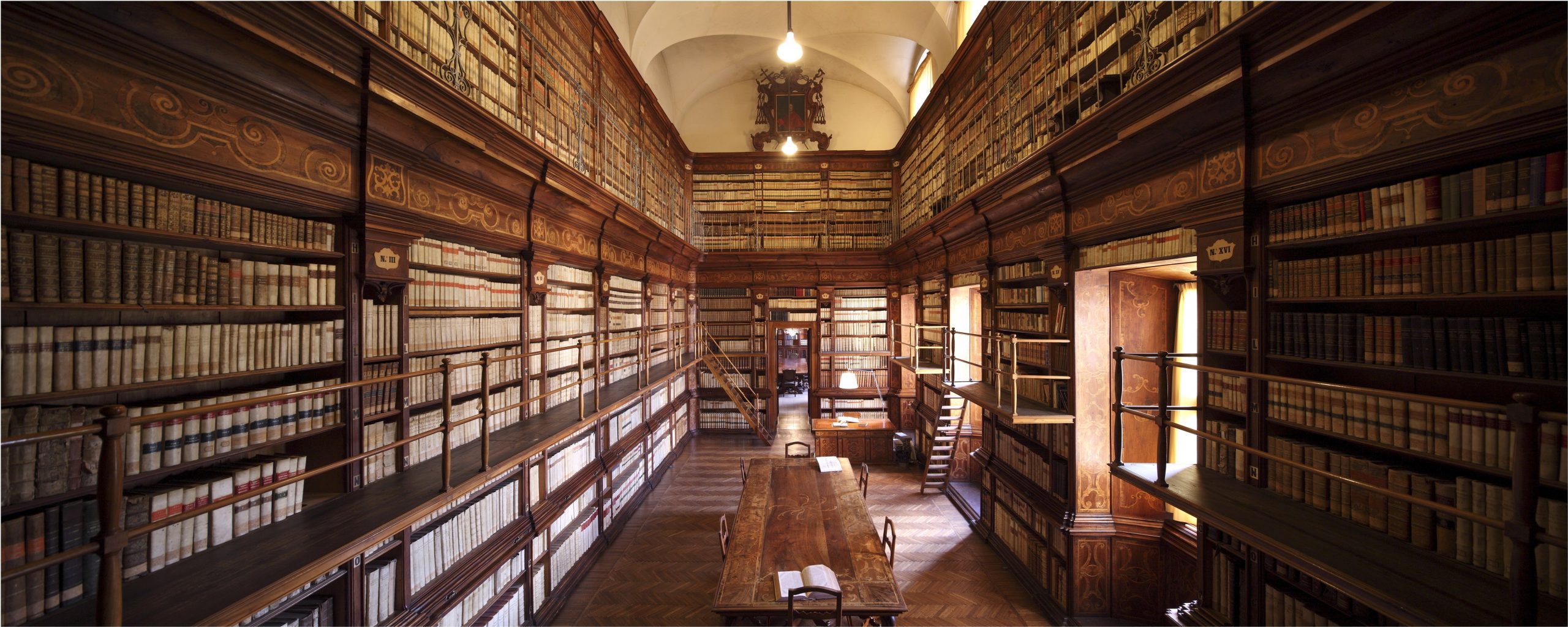

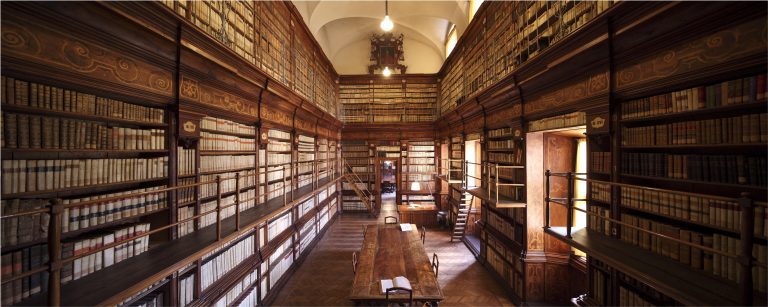

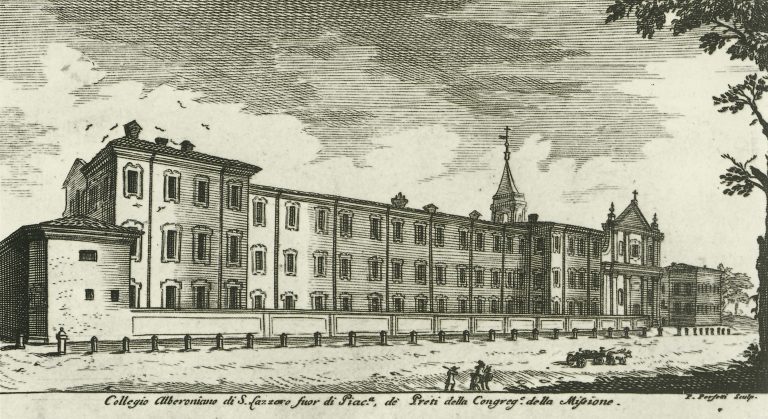

La biblioteca Arata, frutto di una intera vita dedicata al suo accrescimento, consta di circa 12.000 pezzi di cui circa 10.000 volumi e 2.000 opuscoli. Nella collezione, donata nel 1962 al Collegio Alberoni, sono presenti 20 cinquecentine, fra cui il prezioso commento di Guglielmo Filandro a Vitruvio, stampato a Roma da Andrea Dossena nel 1544, libro importante per la diffusione del testo vitruviano nei paesi del Nord Europa, 142 seicentine, 744 settecentine, 805 libri stampati nei primi 30 anni del XIX secolo. La ricchezza del fondo antico della biblioteca Arata ne mette in luce il gusto e la ricercatezza del bibliofilo che si rivolge al mercato antiquario. Parecchi volumi sono di grande pregio e rari, e furono raccolti pazientemente da Arata in Italia e all’estero (Germania, Francia, Inghilterra).

Il fondo moderno della biblioteca è costituito da 3.663 volumi impressi fra il 1831 e il 1899 e da 5.859 volumi stampati fra il 1900 e il 1965. Ad arricchire la collezione sono presenti circa 60 riviste italiane e straniere di arte, architettura, storia e cultura generale, molte delle quali complete dell’intera collezione pubblicata. Fra queste Pegaso, La ronda, Dedalo, Deutsche kunst und dekoration.

Già nel 1940 la collezione libraria dell’architetto diviene oggetto di interesse quando nella VII triennale di Milano, vengono esposti alla Mostra del libro italiano aulico di architettura molti volumi provenienti dalla biblioteca Arata. La maggior parte della collezione di Arata è costituita da libri d’arte: più di 6.000 volumi di cui circa un terzo dedicati all’architettura. La raccolta però non si esaurisce con libri relativi alle discipline legate alla professione di architetto, ma si allarga alla storia, circa 3.700 volumi, fra cui una collezione ricchissima di storie e statuti municipali, alla letteratura con più di 1.500 volumi, alle scienze umane, 800 volumi fra cui numerose monografie di estetica, filosofia, religione.In accordo con il Collegio Alberoni e con l’Opera Pia Alberoni e grazie ai finanziamenti dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza e della Soprintendenza ai Beni Librari e Documentari della Regione Emilia Romagna, si è potuto, negli anni scorsi, procedere all’inventariazione di questo patrimonio e alla sua successiva catalogazione informatizzata.

La felice conclusione di questa operazione ha permesso di riversare il completo catalogo del Fondo Arata all’interno del catalogo del Polo Bibliotecario Piacentino, cui fanno capo la quasi totalità delle biblioteche pubbliche presenti sul territorio provinciale, permettendo quindi la consultazione su Internet, tramite l’interfaccia di interrogazione OPAC (on line Public Access Catalog) reperibile all’indirizzo www.biblioteche.piacenza.it

GIULIO ULISSE ARATA ARCHITETTO E STUDIOSO

(Piacenza, 1881 -1962)

Architetto, restauratore, critico e studioso, fu tra i maggiori esponenti del rinnovamento dell’architettura nei primi decenni del secolo, nel periodo del neoeclettismo, del liberty declinante e della dibattuta questione di una via italiana verso l’architettura moderna.

Frequentò le scuole del collegio San Vincenzo di Piacenza e la scuola d’ornato dell’Istituto Gazzola dove Camillo Guidotti notò la sua abilità di disegnatore e lo propose per una borsa di studio. Si diplomò in ornato nel 1899 e dopo aver assolto a Napoli il servizio militare intraprese in quella città il lavoro manuale di stuccatore e decoratore. Completò la sua formazione a Milano, tra gli allievi di Camillo Boito e all’accademia di Roma dove conseguì il diploma con Luigi Rosso. A Milano, dal 1906, collaborò con l’attività di numerosi piccoli imprenditori edilizi.

Tra il 1908 e il 1911 svolse un’intensa attività professionale a Napoli, dove nel giro di pochi anni realizzò numerose e interessanti costruzioni, tra cui le Terme di Agnano e il palazzo Mannajuolo.

A Milano, intanto, tra il 1910 e il 1911 progettò tre significativi edifici nella zona Venezia-Monforte, concepiti come opere d’arte totale. A partire dal 1912 si recò spesso in Sicilia per compiere studi e rilievi preparatori al volume sull’architettura arabo-normanna, pubblicato poi nel 1914 (in seguito si sarebbe molto dedicato all’arte e alla cultura della Sardegna, pubblicando due volumi in collaborazione con Giuseppe Biasi). Iniziò in questo periodo, nel secondo decennio del secolo, a costruire per sé un’importante biblioteca di storia dell’arte, ricca di volumi antichi e rari.

Nel 1914 fu tra i fondatori del gruppo di avanguardia Nuove Tendenze, di cui facevano parte, tra gli altri, i pittori Leonardo Dudreville, Carlo Erba e Achille Funi e l’architetto Antonio Sant’Elia, ma – in seguito a varie polemiche – se ne staccò assai presto. Negli anni Dieci compì vari interventi a Piacenza, come il restauro della chiesa di Sant’Antonino e l’elaborazione di un progetto per il nuovo cimitero, mai realizzato. Nel 1923 divenne poi l’architetto per la Banca popolare Piacentina, progettando o realizzando le relative sedi di Castellarquato, Piacenza, Castelsangiovanni, Carpaneto. A partire dal 1924 aprì uno studio professionale anche a Bologna, dove svolse un’intensa attività. Nel 1925 venne nominato accademico di San Luca e partecipò attivamente al dibattito finalizzato alla creazione dell’Albo nazionale degli architetti.

A partire dal 1924 prestò la sua collaborazione al museo che l’amico mecenate Giuseppe Ricci Oddi stava realizzando: rivestì un importante ruolo come consulente per le acquisizioni e progettò la sede della Galleria stessa, inaugurata poi nel 1931 con il nome del fondatore. Nella sua città natale si occupò inoltre di diversi restauri, tra cui quello della casa Baroni (1928) e della canonica di Sant’Antonino (1930).

Dal 1926 lavorò per diversi progetti e realizzazioni in Ravenna: il nuovo palazzo della Provincia, la ristrutturazione urbanistica della zona dantesca, la casa del Balilla. Nel 1928 elaborò un nuovo progetto per la chiesa di Salsomaggiore (dopo un primo nel 1915), cui ne faranno seguito altri, fino alla definitiva ultimazione (1953).

Nel 1930 venne incaricato della definizione architettonica del nuovo Ospedale Maggiore di Milano. Questo progetto venne terminato nel 1932, lo stesso anno in cui egli ultimò il progetto esecutivo per il nuovo Stadio di Roma, commissionato dal CONI (non realizzato). Nuova, interessante realizzazione è la casa Breviglieri a Piacenza (1938-39).

Si aggrava intanto la crisi degli incarichi professionali. Arata fu costretto a dedicarsi alla stesura di volumi di carattere divulgativo. Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta si concretizzarono gli studi e i progetti di restauro per Vinci e Anchiano, ma l’attività del dopoguerra si caratterizzò in genere per incarichi di minore importanza, svoltasi principalmente a Milano, a Piacenza e a Roma. Intanto era rientrato a Piacenza, città dove morì nel 1962, nella sua casa, l’Eremo di Sant’Antonino, tra le sue migliaia di libri e le sue collezioni antiquarie.

Protagonista nelle dispute del primo decennio del Novecento, amico dei maggiori artisti, critici ed editori, Arata propose il superamento del neocinquecentismo romano e dei modelli “art nouveau”; promosse il gruppo Nuove Tendenze dal quale poi si allontanerà a causa dello scontro che opponeva il neoclassicismo di Piacentini al futurismo radicale di Antonio Sant’Elia.

Arata si batteva per un’idea moderata di architettura moderna che avrebbe dovuto misurarsi con i tratti del paesaggio e della città storica italiana. [I dati biografici qui riassunti sono stati desunti dal Profilo di Fabio Mangone in appendice al suo fondamentale volume Giulio Ulisse Arata. Opera Completa (Napoli, Electa Napoli, 1993) e dalla scheda biografica in Dizionario Biografico Piacentino (Piacenza, Banca di Piacenza, 2000