Presentazione

La biblioteca nasceva in un momento in cui si formavano le grandi concentrazioni librarie come strumento di supporto agli studi. Papi e cardinali si erano aperti al mecenatismo bibliografico. Nel 1609 il card. Federico Borromeo apriva l’Ambrosiana di Milano.

Seguivano altre biblioteche importanti tra cui a Roma l’Angelica, l’Alessandrina, la Casanatense. Negli anni dell’Alberoni o poco dopo si collocano la Palatina di Parma e la Braidense di Milano.

Un seminario ha due fuochi, come un’ellisse: la cappella, il luogo del dialogo con Dio e la biblioteca, il luogo del dialogo con il mondo.

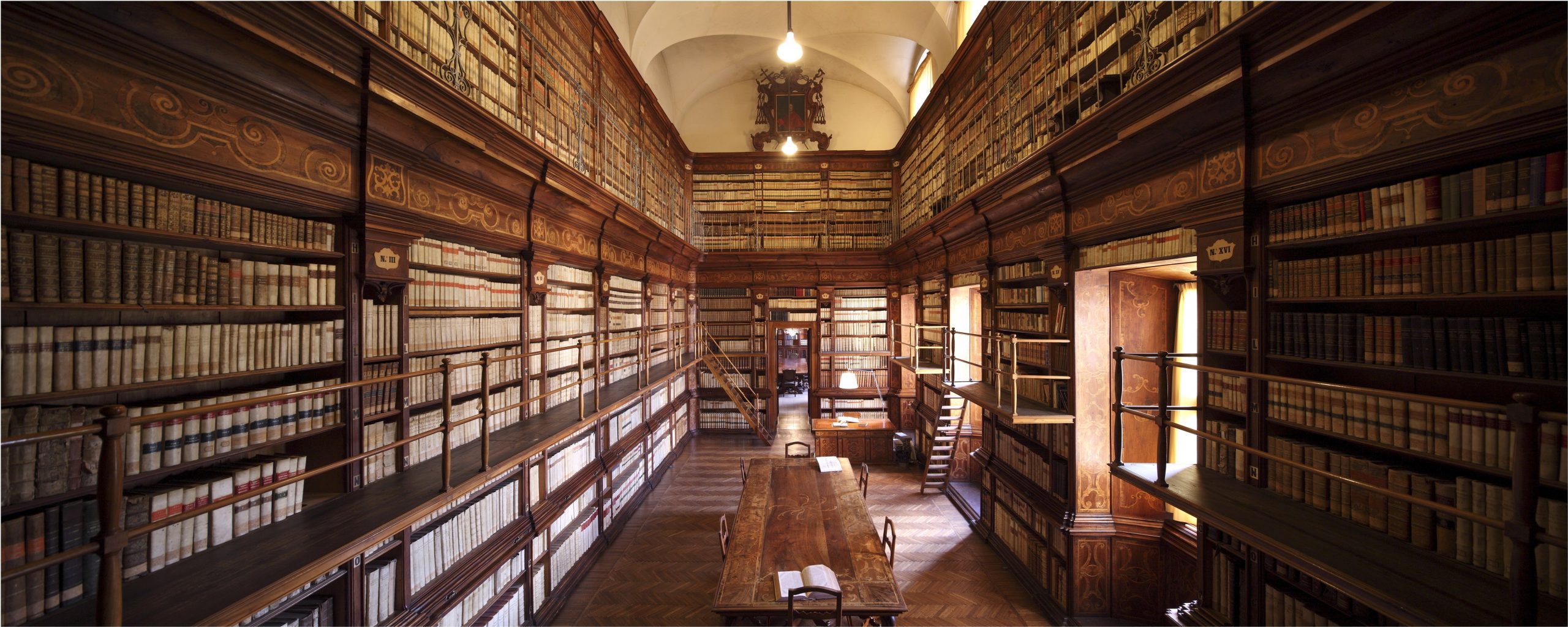

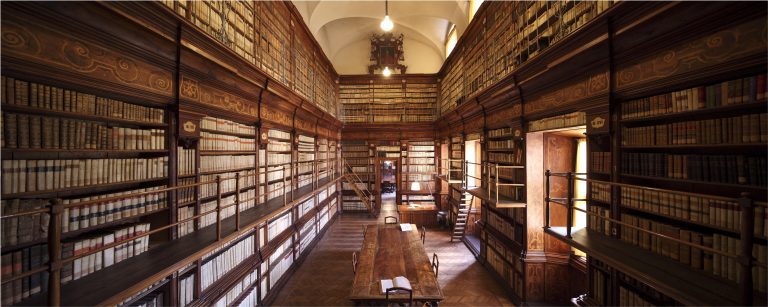

Alberoni volle collocare la Biblioteca del Collegio al primo piano, nel corridoio occidentale, vicino a due ambienti importanti: la sala per le funzioni pubbliche (tesi, esami, incontri rappresentativi), attualmente sala di ricreazione dei missionari, e la Cappella degli Ordinandi, successivamente incorporata nella Biblioteca, col nome di Sala Pio XI.

Il cardinale la volle grande e solenne: tutto intorno sono disposte le scaffalature in noce massiccio con intarsi di radica sul cornicione e nei vani delle finestre, intarsi che si ripetono anche sul monumentale tavolo posto al centro della sala. Il primo nucleo risale al 1732-33: il secondo piano fu aggiunto dopo la morte del cardinale, intorno al 1760, per aumentare la capacità di collocazione dei libri.

La realizzazione dell’arredo ligneo fu affidata ai falegnami Francesco Begni, Giovanni Bianchi, Carlo Gali, Francesco Ghezzi e Giuseppe Garbani, che avevano lavorato anche ai mobili della Sagrestia della chiesa di San Lazzaro. In alto sopra l’ingresso è collocata, entro una fastosa cornice lignea (forse della bottega del Geernaert), una copia del ritratto del cardinale del Mulinaretto, eseguita nel 1761 da Felice Avanzini.

Ad un primo nucleo di libri mandati dal cardinale da Ravenna sul finire del 1739 e al nucleo più considerevole di quasi duemila volumi provenienti dalla libreria del cardinale Giacomo Lanfredini Amadori (1680-1741), che l’Alberoni acquistò appositamente nel 1742 per la dotazione del Collegio, si sono aggiunti nel tempo molti altri acquisti e donazioni, fino a raggiungere oggi un totale di circa 135.000 volumi; le riviste in abbonamento, italiane e straniere, sono circa 110.

Vengono oggi acquistati circa 1000 volumi all’anno, privilegiando naturalmente filosofia e teologia (padri della chiesa, storia ecclesiastica, esegesi biblica e morale).

Naturalmente il settore teologico è il più nutrito, con un’ottima rappresentanza dei padri della chiesa, della teologia scolastica, dell’oratoria sacra settecentesca, di opuscoli sulla questione gesuita e di opere polemiche. Pure molto forte è il settore scientifico, che in Collegio è stato sempre all’avanguardia, dalle ricerche di Spallanzani, Bernoulli, Volta, agli Atti delle maggiori Accademie scientifiche del tempo.

E’ presente tra l’altro una copia della Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti di Galileo Galilei (Roma, 1613), mentre L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert venne acquistata a fascicoli man mano che veniva pubblicata nella celebre edizione di Livorno (1770).

Ricca la presenza di incunaboli e cinquecentine. Tra i primi il più antico è la Historia romana di Eutropio stampata a Roma nel 1471; va poi ricordato il Liber Chronicarum di Hartman Schedel, pubblicato a Norimberga nel 1493, ornato da preziose xilografie dovute ad artisti diversi tra i quali il giovane Albrecht Dürer, la Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità di Fra Luca Pacioli del 1494 e l’edizione milanese del 1488 degli Opuscola di San Tommaso d’Acquino.

Tra le seconde, circa un migliaio, vanno ricordati i volumi della Bibbia poliglotta (in ebraico, caldeo, greco e latino), stampati ad Anversa nella celebre stamperia Plantin (1569-72), i dieci volumi delle Opere di San Girolamo nell’edizione basileense di Froben (1524-26), curata tra gli altri da Reuchlin e da Erasmo da Rotterdam, la rarissima edizione del De Asse et partibus eius del grande filologo francese Guillaume Budé, stampata a Venezia da Aldo Manuzio nel 1522. Vi sono poi gli Atti e decreti del Concilio di Trento (Brescia, 1563) e un’edizione ginevrina del 1592 dell’Institutio christianae religionis di Giovanni Calvino.

Per il periodo successivo il panorama librario è imponente. La biblioteca ha molte preziose collezioni di atlanti, di opere di carattere scientifico, artistico e storico oltre che bibliografico.

GLI ERBARI

Di particolare importanza il pregevole materiale naturalistico donato nel 1810 dal francescano minore riformato padre Zaccaria da Piacenza O.F.M., al secolo Carlo Francesco Berta (1721-1814), botanico e naturalista di gran fama.

Questo studioso lasciò in eredità al Collegio le sue collezioni scientifiche, i suoi erbari secchi e dipinti con la relativa biblioteca specializzata in riconoscenza per averlo accolto a S. Lazzaro dopo la soppressione napoleonica del convento francescano di S. Maria di Campagna.

Nel ricco lascito del Berta spiccano gli erbari dipinti con tavole del Morandi e un altro volume riunito dallo stesso P. Zaccaria in folio con 148 tavole a colori raffiguranti specie autoctone ma soprattutto esotiche.

Giovanni Battista Morandi, pittore e botanico milanese della prima metà del XVIII secolo, è noto in modo particolare come iconografo dell’orto botanico di Torino, incarico che ricoprì in un periodo compreso tra il 1732 e il 1741.

Nella biblioteca di fra Zaccaria sono presenti entrambe le edizioni dell’Historia botanica practica seu Plantarum(1744 e 1761) oltre a sei volumi manoscritti in folio.

E’ proprio tra le opere manoscritte conservate nel fondo del Berta che si trova uno dei nuclei più importanti e preziosi della biblioteca alberoniana.

Eccelle tra questi il suo celebre Erbario dipinto, ornato da 151 splendide tavole realizzate personalmente dal frate ad acquerello, con illustrazioni di piante provenienti da tutti e quattro i continenti. Si tratta di uno dei cimeli storico-artistici più importanti del Collegio Alberoni soprattutto per la valenza storico-scientifica del suo contenuto che ci permette di entrare nello spirito del suo ideatore, seguendone gli interessi naturalistici e aprendo uno spaccato del tempo in cui operò proprio in base alla scelta delle essenze presenti e alle descrizioni delle stesse.

Oltre all’Erbario dipinto spicca nella collezione l’Hortus siccus uno straordinario compendio di piante essiccate organizzato in due volumi in folio (172 carte per il primo volume e 135 per il secondo) preparati e illustrati dallo stesso studioso.

Completano la dotazione dei manoscritti di botanica di fra Zaccaria i due volumi della Collectio Plantarum con disegni e schizzi delle singole piante. Si tratta di 454 tavole disegnate a penna.

ALTRI FONDI LIBRARI

Non si possono infine non citare il Fondo librario Arata, lasciato al Collegio dal celebre architetto Giulio Ulisse Arata e costituito da oltre 12.000 volumi, e il Fondo Mars Torretta, lasciato al Collegio da Annarosa Mars e costituito da oltre 3.500 volumi.